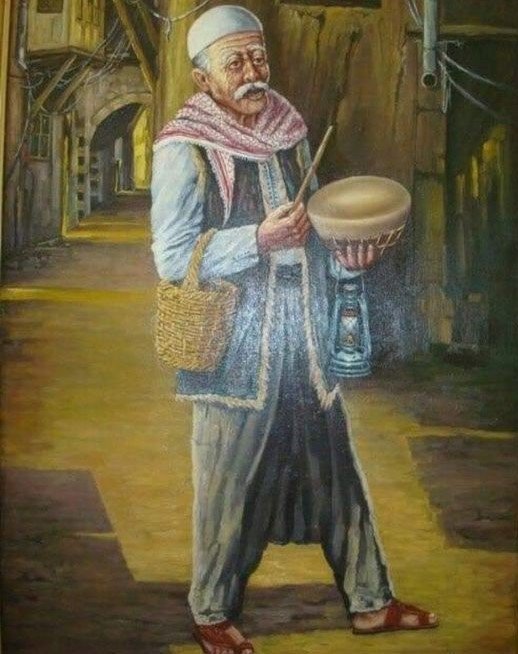

بين حارات دمشق القديمة، حيث تتعانق البيوت وتتشابه الأبواب الخشبية العتيقة، كان صوتٌ واحدٌ يكسر سكون الليل في رمضان. رجلٌ بزيٍّ تقليدي، يحمل طبلةً مدوّرة صغيرة وعصاً رفيعة، يقرع خمس دقات بنغمة مميزة، ثم يصدح بندائه:

“اصحى يا نايم وحد الدايم… قوموا على سحوركن قوموا… قوموا يلي ما بتدوموا”.

إنه “المسحّر” أو “المسحراتي”، الشخصية الرمضانية التي ارتبطت بالوجدان الشعبي في سوريا، وباتت جزءاً من ذاكرة المكان والزمان معاً.

جذور تاريخية… بين الرواية الدينية والتقاليد الشعبية

تختلف الروايات حول نشأة المسحراتي؛ فبعض المصادر تعيد البدايات إلى صدر الإسلام، معتبرةً أن بلال بن رباح كان أول من نادى لإيقاظ الناس للسحور، يرافقه عبد الله بن أم مكتوم، بطلب من النبي محمد ﷺ.

و تشير مصادر أخرى إلى أن الظاهرة تبلورت في العصر الأموي، ثم تطورت في العصر الفاطمي حيث أصبح للمسحراتي زيّ خاص وطبلة مميزة، بينما في العهد العثماني خُصصت له مكافأة من مالية الخلافة إضافة إلى عطايا الطعام وقت السحور.

وفي كتابه المدخل، يصف ابن الحاج المالكي اختلاف عادات التسحير بين الأقطار، فيذكر أن أهل مصر كانوا يكتفون بنداءات المؤذنين من المساجد، وأهل اليمن وبعض المغرب بدق الأبواب، أما أهل الشام فكانوا يسحرون بدق الطار وضرب الشبابة.

المسحراتي… وظيفة اجتماعية

في دمشق، كان المسحراتي يُعيَّن من قبل مختار الحي، ويُشترط أن يكون حسن السمعة، جميل الصوت، منضبطاً بالمواعيد، وبشوش الوجه. فكان منبّه بشري و “ذاكرة حيّة” تعرف أسماء السكان فرداً فرداً.

كان ينادي: “فيق يا أبو فلان… قرّب مدفع الإمساك”، في إشارة إلى اقتراب أذان الفجر.

والمسحراتي كان يقوم بثلاث جولات أساسية خلال شهر رمضان، جولة يومية قبيل الفجر لإيقاظ الناس إلى السحور، وجولة أخرى يمرّ فيها على البيوت لجمع المساعدات يرافقه من يحمل الفانوس لينير له الطريق في الأزقة المظلمة، ثم جولة صباح العيد لجمع “العيديات” من أبناء الحي. ومع كثرة ما يُقدَّم له من أطعمة مختلفة من بيوت متعددة، كانت تختلط في وعاء واحد، ومن هنا جاءت عبارة “صحن المسحّر” للدلالة على اختلاط الأشياء ببعضها. ولا ننسى أن هذه الشخصية خُلِّدت هذه في الدراما السورية حين أفرد لها الفنان الراحل رفيق سبيعي مسلسلاً كاملاً عام 1967 بعنوان مسحّر رمضان، لتترسخ صورة المسحراتي كرمز شعبي محبب في الذاكرة السورية.

الثورة السورية… حين امتزج النداء بالحرية

بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، لم يختفِ المسحراتي رغم القصف والحصار والظروف الأمنية القاسية. في بعض المدن، تحوّل صوته إلى مساحة تعبير، فإلى جانب “يا نايم وحد الدايم”، أضيفت عبارات تدعو للحرية، وترحّم على الشهداء، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.

كان قرع الطبل في بعض الأحياء المحاصرة فعلاً تحدياً، ورسالة مفادها أن الحياة مستمرة رغم الموت. في تلك السنوات، صار المسحراتي شاهداً على الألم الجماعي، وصار صوته يحمل بعداً سياسياً لم يعرفه من قبل.

بعد تحرير الشام… عودة الروح أم بقاء الفلكلور؟

مع تحرر أجزاء واسعة من سوريا من قبضة النظام البائد، تحاول بعض الأحياء استعادة ملامحها الرمضانية القديمة. عاد المسحراتي إلى بعض الشوارع، لكن صورته تغيّرت.

لم يعد يعرف أسماء السكان كما في الماضي، فالكثير من البيوت تبدّلت ساكنيها؛ بين مهجّرين عادوا، وآخرين استقروا حديثاً. لم تعد العلاقة علاقة “أهل حي”، بل علاقة عابرة أحياناً. إيقاع الحياة تغير حيث بات السهر حتى ساعات الفجر أمام الشاشات، كما حلت الهواتف الذكية والمنبهات الرقمية محل الصوت البشري، إضافة إلى أن الكهرباء المتقطعة، والظروف الأمنية في بعض المناطق، تحدّ من جولاته الطويلة

فهل ما زال المسحراتي يُوقظ النائمين فعلاً؟

الحقيقة أن دوره الوظيفي تراجع كثيراً. قليلون من يعتمدون عليه للاستيقاظ. لكنه ما زال يوقظ شيئاً آخر: الذاكرة والحنين، ويعيد روح التآلف بين الأهالي، ويذكّر الناس بأن رمضان طقس اجتماعي تشاركي.

بين الحداثة والحنين

تحوّل المسحراتي في زمن الحداثة من ضرورة حياتية إلى رمز ثقافي. لم يعد المنبّه الأساسي، بل صار جزءاً من المشهد الرمضاني، ضيفاً على البرامج والمسلسلات، وصوتاً يمرّ سريعاً في ليل المدن المتعبة.

ومع ذلك، حين يُسمع قرع الطبل في زقاقٍ ما، تتوقف لحظة من الضجيج الرقمي، ويطلّ الماضي برأسه .ربما لم يعد المسحراتي يوقظ كل النائمين…

لكنه ما زال يوقظ في السوريين شيئاً أعمق: ذاكرة البيت، وصوت الحارة، وإحساس الانتماء الذي قاوم الحرب والتهجير والحداثة معاً.

- بثينة الخليل