(انطلاقًا من مقالة لعلي سفر حول رمزية القرار واتساع مفهوم التطهير الثقافي)

بداية متأخرة.. لكنها ضرورية

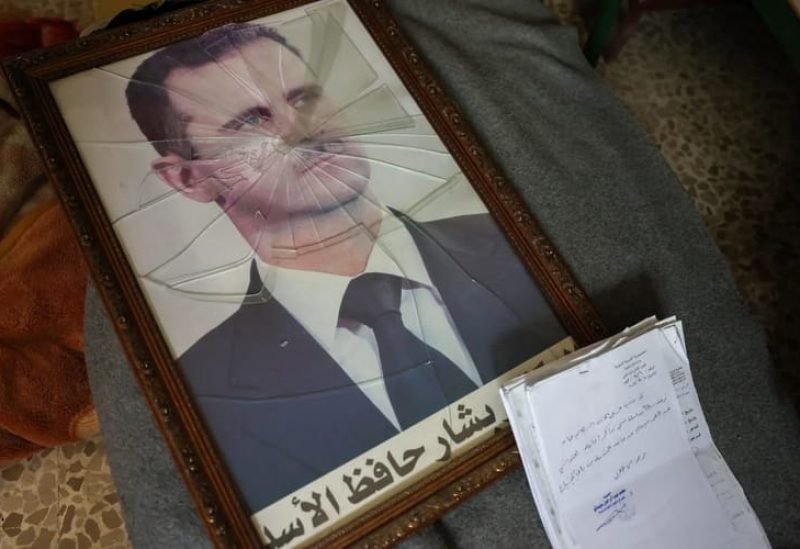

بعد أكثر من خمسة عقود على حكم النظام البائد وأكثر من عقد على المأساة السورية، أصدر اتحاد الكتّاب العرب في دمشق قراراً بفصل مجموعة من الأسماء التي ارتبطت بالنظام السوري لعقود طويلة، من بينها رفعت الأسد، بثينة شعبان، بشار الجعفري، علي الشعيبي، وحسن م. يوسف، ونهلة السوسو وطالب ابراهيم وغيرهم.

ورغم أن القرار جاء متأخراً وصادراً عن مؤسسةٍ كانت هي نفسها جزءًا من بنية السلطة، فإنه يمثل تحولًا رمزيًا مهمًا:

إقرارٌ بأن الكلمة التي وُظِّفت لتبرير القمع أو تغليف العنف لم تعد قابلةً للبقاء داخل الفضاء الثقافي.

قد تكون الخطوة صغيرة في ظاهرها، لكنها تفتح الباب أمام نقاشٍ واسع حول مسؤولية المثقف في زمن الاستبداد، وحول ما يمكن تسميته اليوم بـ العدالة الثقافية — أي مساءلة من حوّل الأدب والفكر إلى أداة دعاية أو تبرير.

المثقف بين السلطة والضمير

في التجربة السورية، لم تكن الكتابة فعلًا حرًّا بالمعنى الحقيقي، بل كانت في كثير من الأحيان أحد وجوه الولاء السياسي. فقد تحوّل المثقف الرسمي إلى عنصرٍ في ماكينة الدعاية، يستخدم اللغة لتجميل الواقع أو إسكات الأسئلة. ومن هنا فإن مساءلة من تورّطوا في الخطاب التبريري ليست انتقامًا، بل ضرورة أخلاقية لإعادة تعريف العلاقة بين الكلمة والضمير. فمن يدافع عن العنف باسم الوطن يفقد شرعية الحديث باسم الثقافة أو الإنسانية.

فرنسا بعد الاحتلال النازي: “التطهير الفكري”

عقب تحرير فرنسا من الاحتلال النازي (1944)، واجه المجتمع الفرنسي سؤالًا مشابهًا: كيف يُحاسَب الكتّاب الذين تعاونوا مع الاحتلال أو دعموا نظام فيشي؟

هكذا وُلد مفهوم «التطهير الثقافي» (l’épuration intellectuelle). فقد حوكم بعض الكتّاب بتهمة “الخيانة الأدبية” مثل روبير برازياك الذي أُعدم عام 1945، بينما مُنع آخرون مثل سيلين من النشر. كانت العدالة هنا مزيجًا من القضاء والرأي العام، هدفها استعادة المعنى الأخلاقي للكلمة بعد أن أُسيء استخدامها في خدمة الاستبداد. لكن اللافت أن فرنسا انتقلت لاحقًا من العقوبة إلى المراجعة، فبدأ بعض الكتّاب يواجهون ماضيهم علنًا، وظهر وعيٌ جديد بأن الحرية لا تقوم بلا ذاكرة.

أوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية: كشف الذاكرة

بعد انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية (1989–1991)، اعتمدت دول مثل بولندا وتشيكيا وألمانيا الشرقية نموذج العدالة الانتقالية. الكُتّاب والصحافيون الذين ثبت تعاونهم مع أجهزة المخابرات لم يُسجنوا، لكنهم خضعوا لإقصاءٍ مؤقت من المناصب العامة، فيما كُشف تاريخهم للناس. كانت الفكرة بسيطة: المصالحة لا تعني النسيان.

لقد فُهم أن الثقافة الحرة لا يمكن أن تُبنى فوق إرث من الصمت والخوف.

إسبانيا بعد فرانكو: النسيان المتعمّد

أما إسبانيا بعد وفاة فرانكو (1975)، فاختارت سياسة “النسيان المتبادل” حفاظًا على السلم الأهلي. لم يُحاكم الكتّاب الذين دعموا النظام، لكن المجتمع نفسه أقصاهم بالصمت. تراجعت مكانتهم تدريجيًا، وتحوّلوا إلى رموزٍ لعصرٍ تجاوزه الوعي العام. كانت تلك صيغة مختلفة من “التطهير الثقافي” — الإهمال بدل العقوبة.

سوريا اليوم: بداية ذاكرة جديدة

في ضوء هذه التجارب، يمكن قراءة القرار السوري كنوعٍ من العدالة الرمزية المتأخرة. فالأسماء التي شملها — سواء كانت عضوياتها كاملة أو شرفية — كانت جزءًا من المنظومة الخطابية للنظام، ساهمت في تكريس السردية الرسمية وتبرير العنف. بعضها شغل مواقع رسمية أو إعلامية، وبعضها استخدم حضوره الفني والأدبي للدفاع عن رواية السلطة. وجود شخصيات مثل رفعت الأسد، المرتبط بصفحات دامية من تاريخ البلاد في الثمانينيات، داخل اتحاد الكتّاب العرب، كان يعكس المفارقة المؤلمة في الثقافة السورية الحديثة:

أن تتحول مؤسسة يفترض أن تمثل الضمير إلى مظلة رمزية للسلطة نفسها. إن قرار الفصل اليوم لا يغيّر الماضي، لكنه يعيد تعريف من يحق له التحدث باسم الثقافة السورية. فالكلمة التي بُنيت على الإنكار لم تعد قادرة على تمثيل الوعي الجمعي. وهذا — مهما بدا بسيطًا — هو خطوة أولى نحو استعادة المعنى الأخلاقي للكتابة.

العدالة الثقافية لا الانتقام

المساءلة الثقافية ليست عقابًا ولا تصفية، بل محاولة لقول الحقيقة بعد زمنٍ من الخداع. إنها إعلان بأن الأدب لا يمكن أن يكون حيادياً إزاء الجريمة، وأن الصمت الطويل لم يعد مبررًا. فالكاتب الذي يبرّر القمع يفقد حقه في تمثيل القيم العامة، والمثقف الذي يشارك في الدعاية الرسمية لا يمكن أن يُطالب لاحقًا بحرية التعبير دون نقدٍ ذاتي. هكذا تتحول العدالة الثقافية إلى جسرٍ نحو المصالحة الحقيقية: ذاكرة لا تُمحى، لكنها أيضًا لا تكتفي باللوم، بل تسعى إلى ترميم الضمير.

من الذاكرة تبدأ العدالة

ليس في هذا القرار انتقام، بل بداية زمن جديد للكلمة. زمن يُعاد فيه بناء المعنى على قاعدة الوعي، لا الولاء. فالثقافة التي تُنقّى من التبرير والتواطؤ يمكن أن تصبح أساسًا لعدالةٍ أعمق “عدالة الذاكرة”. إنها لحظة رمزية تقول ببساطة: لن يُكتب التاريخ مرة أخرى بأقلام من خدموا الكذب.

المراجع المقترحة، مراجع فرنسية:

1. Pierre Assouline, L’Épuration des intellectuels (Seuil, 1996).

2. Jacques Sapiro, Portrait du traître en écrivain: L’épuration des intellectuels français, Revue EREA, 2011.

3. Denis Rubenstein, Publish and Perish: The épuration of French intellectuals, Journal of Contemporary History, 1993.

4. Christophe Lévy, Épuration en France. Approche bibliographique, Revue d’Histoire du Temps Présent, 1981.

5. La saga des intellectuels français. Tome 1: à l’épreuve de l’histoire 1944–1968, éd. Winock & Sirinelli, Gallimard, 1999.

مراجع أوروبية عامة:

1. Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland, Cambridge University Press, 2005.

2. Spain: The Politics of Forgetting, Palgrave Macmillan, 2007.

مراجع وسياقات عربية:

1. علي سفر، “كيف تم التعامل مع كتاب ومثقفين أيدوا أنظمة إجرامية…”، منشور 2025.

2. ياسين الحاج صالح، الثقافة والسلطة في سوريا، دار رياض الريّس، 2017.

3. صادق جلال العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، 1968.