لم يتمكن سكان سوريا خصوصاً وبلاد الشام عموماً على مدار التاريخ من تشكيل هوية واضحة المعالم لهم، وذلك لأنهم كانوا على الدوام خليطاً من القوميات والأديان والاتجاهات، إضافة إلى كون هذه المنطقة كانت مطمعاً للغزوات الخارجية حيث لم تشهد استقراراً سياسياً مستمراً لفترات طويلة. يضاف إلى ذلك عدة عوامل ساهمت في انعدام وجود الهوية الجامعة مثل العوامل النفسية وعوامل الإنماء غير المتوازن والفوارق الطبقية واختلاف التضاريس واختلاف وسائل الإنتاج، والأهم من كل ذلك التنوع الإثني والديني والطائفي والقبلي الذي وضع حدوداً نفسية أمام التقاء أبناء البلد الواحد.

تميز سكان سوريا على مدار التاريخ بأنهم منتجون؛ فمن الزراعة وتربية الحيوانات في الأرياف إلى التجارة والصناعة في مراكز المدن، خلقت هذه الحالة من الاختلاف طبيعة معقدة للتأسيس النفسي لكل مجموعة سورية. ففي بعض الحالات تشكل المجتمع حول زراعة محصول ما بعينه جعل المنطقة متمايزة عن منطقة مجاورة تزرع نوعاً مختلفاً، وفي حالات أخرى امتازت بعض المناطق بوفرة المياه بينما عانت مناطق أخرى من نقص الماء، ما جعل التكوين النفسي والأولويات مختلفة بين المناطق.

لم تتشكل سوريا بحدودها الحالية حتى العام 1920 كنتيجة لاتفاقية سايكس بيكو التي قسّمت الأراضي التابعة للدولة العثمانية ما بين المنتصرين في الحرب العالمية الأولى. هذا التقسيم، الذي سعى منذ اللحظة الأولى لخلق صراعات دائمة في المنطقة تتوارثها الأجيال، ساهمت فيه وبدرجة كبيرة دول الاحتلال من خلال نشر الجهل وإيهام البعض بالحماية وتشجيعهم على المطالبة بدول مستقلة.

تنقسم سوريا الحالية إدارياً إلى 14 محافظة لكنها تنقسم بشكل أكبر إلى تفرعات أخرى أكثر تشعباً. ففي جنوب البلاد نشأ المجتمع الحوراني في درعا والقنيطرة، بينما نشأ المجتمع الدرزي في السويداء، كما نشأ مجتمع مستقل داخل مدينة دمشق سرعان ما انقسم على نفسه إلى داخل السور وخارج السور. في محافظة ريف دمشق تتمايز عدة مجتمعات منها مجتمع جنوب دمشق ومجتمع وادي بردى وجبال لبنان الشرقية ومجتمع الغوطة بالإضافة إلى مجتمع القلمون.

في المنطقة الوسطى تشكل مجتمع البادية السورية الممتد من بادية ريف دمشق مروراً ببادية تدمر إلى الحدود العراقية وأطراف نهر الفرات شمالاً وصولاً إلى أرياف حلب الجنوبية وإدلب الجنوبية الشرقية وحماة الشرقية، بينما كان مجتمع مدينتي حمص وحماة منفرداً يعاني من تقسيماته الذاتية. وإلى الغرب قليلاً تشكل مجتمع متمايز يضم ريف حمص الغربي ومنطقة الغاب نشأ على أسس التمايز الطائفي، لكنه كان منعزلاً عن الشرق والغرب رغم وجود نقاط التقاء أكثر مع الغرب، حيث تشكل المجتمع العلوي على جبال الساحل في طرطوس واللاذقية، وهو المجتمع الذي ينقسم ذاتياً وفق تقسيمات عشائرية بدت واضحة في فترة النظام البائد. إلا أن الساحل كان منطقة متمايزة أيضاً حيث تشكل مجتمع المدن الساحلية المختلفة طائفياً، والذي شمل كذلك عدداً من المدن والقرى في جبال الساحل.

في الشمال تشكل مجتمع متمايز يضم مدن وقرى محافظة إدلب بالإضافة إلى الريف الغربي لمحافظة حلب، كما تشكل المجتمع الخاص بمدينة حلب المتمايز عن باقي المجتمعات في الشمال. في حين تشكل في شمال المحافظة مجتمعان متمايزان على أسس قومية هذه المرة؛ أحدهما في منطقة عفرين وعين العرب حيث الأكراد، والثاني في مناطق أعزاز والباب ومنبج حيث يتواجد العرب. وبرغم وجود اختلاط عرقي في بعض المدن والقرى إلا أن المجتمعات ظلت متمايزة.

شرقاً، تشكلت مجتمعات معقدة فرضتها الطبيعة السكانية المتنوعة في المنطقة. فمن مناطق نهر الفرات التي يشكل العرب فيها الغالبية العظمى والتي تنقسم فيما بينها إلى شوايا وقبائل وفلاحين، إلى مجتمعات مختلطة شمالاً يشكل العامل القومي فيها معيار التمايز رغم التداخل الجغرافي؛ فمن عرب إلى أكراد إلى آشوريين إلى أرمن إلى غيرها من القوميات والطوائف، تشكلت المجتمعات المتمايزة في منطقة الجزيرة السورية.

عندما تسأل أي سوري عن هويته ستحصل على إجابات مختلفة دائماً. هذا الاختلاف يمكن أن يكون عامل قوة كما يمكن أن يكون عامل ضعف، وللأسف نحن اخترنا أن يكون عامل ضعف.

في بيئة كالبيئة السورية المعقدة تتعامل جميع الفئات مع موضوع الهوية من منطق العصبية أولاً ومن منطق الخوف ثانياً. فالجميع يخشى على وجوده والجميع يستشعر الخطر من الآخر. وبرغم وجود الاختلافات الجوهرية بين كل فرد وآخر على المستوى السياسي أو الفكري، إلا أن الولاء الأول يتشكل للدائرة الدنيا من الانتماء كونها تمثل له الدائرة التي يمكن أن تحمي وجوده في ظل غياب الدائرة الجامعة التي تحمي الجميع والمتمثلة بالدولة.

في الحقيقة، كثير من السوريين ينظرون إلى الدولة بعيون مجتمعاتهم، فيسعون للحصول على المكاسب والمنافع. هناك دائماً شروط مسبقة للانضمام إلى الدولة بما يحقق مصلحة الدائرة الأضيق، ففي حال لم تلب هذه الدولة تلك الشروط فإن خيار الانكفاء عنها والانسلاخ منها يكون مطروحاً دائماً، حيث إن فكرة الوطن لم تتبلور في عقول السوريين بشكل يمنحهم الانتماء لشيء أكبر يمكن أن يحقق لهم منافع مضاعفة.

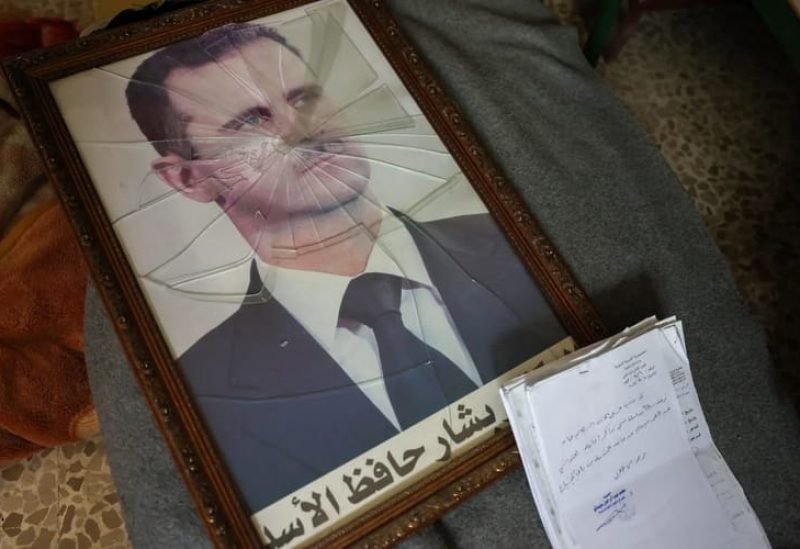

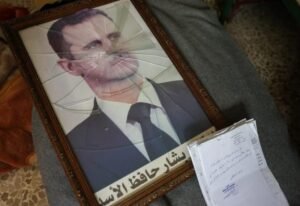

فشلت جميع السلطات التي حكمت سوريا منذ الاستقلال في خلق الحاجة إلى الوطن وفي وضع فكرة الوطن في رؤوس السوريين، لكن هذا الأمر شهد عدداً من الاستثناءات. ففي مرحلة الاستقلال سعى مؤسسو البلاد لخلق فكرة الوطن، لكنهم لم يستطيعوا إنضاجها بسبب التدخلات الخارجية التي عملت على تغذية حالة عدم الاستقرار السياسي من خلال الانقلابات المتعددة التي شهدتها البلاد. لتأتي بعدها مرحلة الوحدة مع مصر التي قضت على فكرة الوطن لصالح فكرة قومية لم يكن المجتمع مؤهلاً لقبولها فسارع إلى وأدها بعد ثلاث سنوات، لتحكم بعدها فكرة القومية وفق منطق انعزالي مصلحي تنقل مع مرور الزمن في المراحل ليصل إلى نظام استبدادي قمعي نفعي جعل من الوطن فكرة مثيرة للضحك لدى سكان البلاد، حيث نقلها من كونها ضرورة وجودية إلى شعار فارغ يخدم الأجندة التي تراعي مصالح الحاكم وأتباعه، حيث أصبحت الوطنية سيفاً مسلطاً على الرقاب وفق رغبات الحاكم واختياراته الموافقة لهواه.

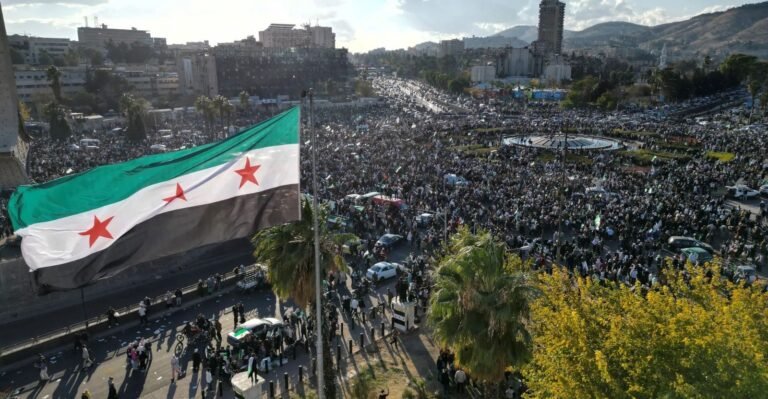

ثم جاءت الثورة السورية التي شكلت فرصة كبرى لبناء الوطن والوطنية، وأعادت اللحمة إلى مكونات الشعب خصوصاً في العامين الأولين لها، حيث انصهر الجميع في ورشة بناء مفهوم جامع للوطنية. إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة للقمع والإرهاب الذي مارسه النظام البائد الذي أعاد تقسيم البلاد إلى مجتمعاتها الذاتية التي حاولت البحث عن خلاصها الذاتي، فدخلت البلاد في الفوضى التي ساعدت بعض المشاريع الداخلية والعابرة للحدود على إيجاد موطئ قدم لها في البلاد.

جاء يوم التحرير في ظل تلك الفوضى، وبرغم ذلك عمّت المشاعر الوطنية وعاد الأمل في تشكيل وطن، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً. فمن حكومة لم تمتلك الخبرة في إدارة البلاد أو فهماً للطبيعة المعقدة للمجتمع السوري، إلى فئات رأت في مرحلة عدم التوازن فرصة لإحياء مشاريع وأوهام قديمة، وصولاً إلى تدخلات دولية رأت في البلاد كعكة يمكن اقتسامها، فوصل المجتمع إلى مرحلة من الانقسام الشاقولي وبدأت المسافة بالاتساع بين مكونات المجتمع السوري.

بدت الأمور وكأن السوريين يكتشفون بعضهم من جديد، وكأنهم لم يعيشوا سوية على مدار مئات السنين. فعادت التقسيمات القديمة، لكنها عادت في ظل حالة من الفوضى وفي ظل سلاح منفلت لم تستطع السلطة حل مشكلته حتى الآن، في ظل حالة من عدم الفهم لطبيعة هذه السلطة وخططها والمشروع الذي تريد السير به، وفي ظل وجود قوى راهنت منذ اللحظة الأولى على الحصول على مكاسب ذاتية على حساب الوطن الضائع.

وهنا لا بد لنا من السؤال عن أهمية الهوية في تشكيل الأوطان. في الحقيقة، الهوية ليست شرطاً لبناء الوطن، لكنها فعلياً العامل الأهم في بناء الأوطان. فلا يمكن بناء وطن لا يشعر فيه الجميع أنهم أبناؤه المتساوون فيه بالحقوق والواجبات. لا يمكن بناء وطن ينتمي فيه أبناؤه إلى دوائر صغرى بعيداً عن انتمائهم لدائرة الوطن. لا يمكن بناء وطن يرى فيه الجميع أن الوطن يجب أن يُبنى على قياس مجموعته. لا يمكن بناء وطن بشروط مسبقة، إما أن يتم قبولها أو الانفصال.

تحتاج سوريا، كونها خليطاً من المجتمعات، إلى عقد اجتماعي مرن، كما تحتاج إلى بناء الثقة القائم على الفهم العميق للمصلحة الذاتية لجميع المجموعات وصهرها في المصلحة الوطنية الناشئة عن الأرضية المشتركة من المصالح والمخاوف. هذا الأمر بحاجة إلى حوار معمق وطويل، وبحاجة إلى تجرد من المصالح الذاتية، والأهم التخلي عن الأوهام والرهانات الخارجية.

نستطيع بناء هوية وطنية سورية عندما نستطيع الإجابة عن الأسئلة التالية:

من نحن؟

ماذا نريد؟

كيف نصل إلى ما نريد؟

إن تشكيل الهوية الوطنية في سوريا غير ممكن بالطرق التقليدية وبالشعارات الرنانة وبالاستناد إلى التاريخ، فهذه العوامل أثبتت عدم جدواها. ما يمكننا فعله هو بناء الهوية الوطنية على أساس المصلحة فقط، من خلال فهمنا العميق للمصالح والمخاوف، وكسر الحلقات الصغرى للانتماء تدريجياً لصالح الحلقة الكبرى من خلال تطبيق المواطنة الكاملة وشعور جميع سكان البلاد بانتمائهم للدولة التي تحميهم وتمنحهم حقوقهم. ومن خلال كسر الهويات القومية والدينية والطائفية والتاريخية والفكرية، والانصهار في بوتقة الهوية الوطنية، فالدولة السورية لا يجب أن تكون دولة أحادية بل دولة متنوعة. هذا التنوع هو الذي يمكننا من الانتقال لمرحلة القوة التي تشكلها الهوية الوطنية الجامعة. عندها فقط قد تتشكل الشخصية السورية القادرة على بناء بلد قوي ومتطور.

فلنبتعد اليوم عن فكرة التصنيف، وعن فكرة التطيف، ولنبتعد عن الأفكار المسبقة. اليوم يجب وضع خطة واضحة المعالم للوصول إلى الهدف، تبدأ بالمصلحة وتمر بالتصالح مع التاريخ والديموغرافيا وتنتهي بالوطنية. عندها نستطيع أن نترك لأحفادنا بلداً يفخرون به.