قراءة لغوية – تاريخية في جذور المصطلح

اعتماداً على ملاحظات الباحث تيسير خلف

في خضمّ النقاشات المتزايدة حول التاريخ التوراتي والهوية الجغرافية لأسماء الأماكن في سورية التاريخية، يبرز مصطلح «باشان» (Bashan) بوصفه حالة نموذجية لدراسة العلاقة بين اللغة والتاريخ والسلطة. فهذا الاسم، الذي يرد في النصوص التوراتية باعتباره منطقة خصبة شرقي نهر الأردن، لا يظهر في أيٍّ من المصادر الشرقية القديمة قبل العصر الهلنستي.

وقد أشار الباحث “تيسير خلف” إلى أن غياب هذا الاسم من المدونات المصرية والأكادية والآشورية، وظهوره المفاجئ في المصادر الكلاسيكية المتأخرة بصيغة مختلفة هي «باتانيا» (Batanaea)، يُرجِّح أن محرّري التوراة استخدموه في سياق إعادة كتابة جغرافية فلسطين وسورية خلال الحقبة الهلنستية – الحشمونية، حين أعيد تشكيل التاريخ الديني في ضوء الجغرافيا السياسية الجديدة.

هذه الفكرة تفتح أفقاً واسعًا للبحث في أصول تسمية باشان وصلتها بالإيطوريين وبالتحولات التي شهدتها بلاد الشام بين القرنين الثاني قبل الميلاد والرابع بعد الميلاد.

1. باشان في النصوص التوراتية: دلالة وموقع

ترد كلمة باشان (Bashan) في العهد القديم أكثر من ستين مرة، بوصفها أرضًا خصبة في شرق الأردن تُنسب إلى الملك عوج (Og)، وتُذكر مع جلعاد وحوران والأرجوب.

وقد اشتهرت في النصوص التوراتية بثيرانها القوية ومراعيها الوفيرة:

«ثيران باشان قد أحاطوا بي» (مزمور 22: 12).

لكن اللافت أن هذه الأرض لم يُذكر لها أثر في النقوش أو الوثائق الشرق أوسطية السابقة للعصر الهلنستي، على عكس معظم أسماء المدن والمناطق الكنعانية والآرامية والعمورية التي عرفناها من نصوص تل العمارنة والرُقم الآشورية والبابلية. هذا الغياب يدفع إلى التساؤل: هل كانت باشان فعلًا منطقة معروفة في الألف الأول قبل الميلاد؟ أم أنّ الاسم نُحت لاحقًا ضمن جغرافيا رمزية توراتية؟

2. غياب باشان من المدونات الشرقية

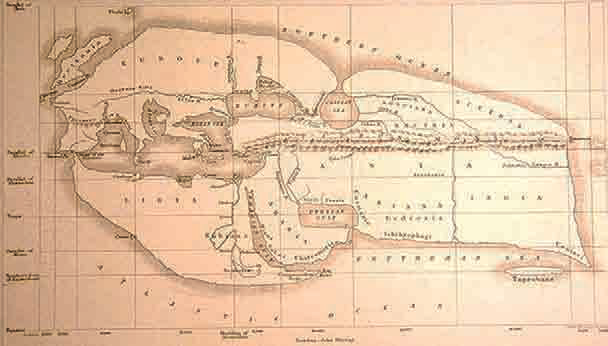

لم ترد باشان في أي وثيقة مصرية أو أكادية أو آشورية، رغم دقة هذه المدونات في تسجيل الأقاليم والمدن السورية القديمة. ففي نصوص العمارنة (القرن 14 ق.م.)، نجد إشارات إلى عشرات الممالك الكنعانية الصغيرة مثل قادش وأوغاريت ودمشق، لكن لا أثر لأي «باشان». وفي النقوش الآشورية من القرن التاسع إلى السابع قبل الميلاد، تُذكر مناطق مثل أريبي (Aribi) أي «بلاد العرب»، وجبل حورينا (Ḫūrina) الذي هو جبل حوران الحالي، وخلخوليني (Ḫalkhulini) أي خلخلة.

هذه التسميات تشكل الخريطة الحقيقية للمنطقة الواقعة شرقي الأردن في العصور الحديدية. غياب «باشان» من هذه النصوص، وظهورها لاحقًا في المصادر اليونانية بصيغة مختلفة تمامًا، يفتح الباب أمام فرضية أن الاسم نتاج ثقافي-لغوي لاحق وليس أصيلًا في الجغرافيا السامية القديمة.

3. باتانيا الإيطورية: الامتداد الحقيقي لباشان

في العصور الهلنستية والرومانية يظهر في النصوص الجغرافية اسم باتانيا (Batanaea)، مقرونًا بأسماء أقاليم مجاورة هي: أورانيتس (Auranitis) = جبل حوران، تراخونيتس (Trachonitis) = هضبة اللجاة، جولانيتس (Gaulanitis) = هضبة الجولان. ويصف المؤرخ سترابون (Strabon)، ويوسيفوس فلافيوس (Flavius Josephus)، هذه المناطق باعتبارها موطنًا للإيطوريين (Ituréens)، وهم قوم عرب جبليون استقروا في جبال لبنان الشرقية وامتد نفوذهم شرقًا حتى حوران والجولان.

وتشير الدراسات الحديثة (جوليان أليكو Julien Aliquot، وميشيل سارتر Michel Sartre) إلى أنّ باتانيا كانت من المناطق الإيطورية الرئيسة قبل أن تُلحق بالإدارة النبطية، ثم بالغساسنة لاحقًا. من هنا يبدو أن باتانيا هي الاسم التاريخي الأصيل الذي طابق المنطقة التي سمّاها الكتاب المقدس لاحقًا «باشان».

4. التحوّل من «باتانيا» إلى «باشان»: بين اللسان والسياسة

يرى “تيسير خلف” أن التحوّل الصوتي من باتانيا → باشانيا → باشان ليس مجرد ظاهرة لغوية، بل يعكس تحوّلًا ثقافيًا من الإطار الإيطوري–النبطي إلى الإطار التوراتي–الحشموني. فاللغة العبرية، في أصلها، إحدى اللهجات الكنعانية الشمالية، وتشترك مع النبطية والآرامية في بنية صوتية متقاربة. ويُعرف في علم فقه اللغة السامية أن الأصوات الثاء/التاء في بعض اللهجات تُقلب إلى شين في اللهجات الكنعانية. ويبدو هذا التحوّل الصوتي بين باتانيا وباشان مفهومًا عند النظر إلى التطوّرات اللهجية في اللغات السامية الشمالية الغربية، ولا سيما بين النبطية والعربية والعبرية. فاللغة العبرية، في جوهرها، لهجة كنعانية، وتميل إلى قلب الثاء أو التاء إلى شين، وهو ما نلاحظه في الأعداد: فكلمة «اثنان» في العربية تُقابلها في العبرية «شنايم»، و«ثلاثة» تُصبح «شلوش»، و«ستة» تُنطق «شِش»، و«ثمانية» تُلفظ «شمونة».

هذا القلب الصوتي (ث/ت → ش) هو نفسه الذي يمكن أن يفسّر تحوّل باتانيا (Batanaea) إلى باشانيا ثم باشان (Bashan)، أي أن الكلمة التوراتية ليست إلا تحويراً كنعانياً متأخراً للاسم الإيطوري الأصلي.

5. السياق السياسي للحشمونيين وإعادة رسم الخريطة المقدسة

في القرن الثاني قبل الميلاد، ومع صعود الأسرة الحشمونية (Hasmonéens)، شرع اليهود في استعادة وتوسيع حدودهم شمالًا وشرقًا على حساب الشعوب العربية المجاورة، ومنهم الإيطوريون. وقد أدّى هذا التوسع إلى إعادة تفسير النصوص الدينية القديمة لإضفاء شرعية دينية على التمدد السياسي.

من المرجّح أن محرّري التوراة في تلك المرحلة — وربما أثناء حكم الإسكندر يناي (Alexander Jannaeus) — أعادوا صياغة بعض المقاطع الجغرافية، وأدخلوا أسماء جديدة أو معدّلة مثل باشان لتشمل المناطق التي أُخضعت حديثًا. بكلمة أخرى، أصبحت باشان التوراتية رمزًا لتوسّع حشموني أضفيت عليه قداسة لاحقة. وهذا ما يفسر أن «باشان» تُذكر دائمًا في التوراة كأرض خصبة وغنية بالثروة، أي كجائزة سياسية-لاهوتية أكثر منها اسمًا جغرافيًا ثابتًا.

6. من الإيطوريين إلى الغساسنة: التحوّل العربي في الجولان وحوران

بعد اندماج الإيطوريين في البنية الرومانية، انتقلت السيطرة على المنطقة إلى الأنباط ثم إلى الغساسنة، الذين ورثوا الإرث العربي المحلي ودمجوه بالثقافة المسيحية الشرقية. واستمر ذكر باتانيا (Batanaea) في الوثائق الرومانية والبيزنطية والعربية الأولى، لتتحول لاحقًا إلى البَثْنِيّة في المصادر الإسلامية (البلاذري، ياقوت الحموي، ابن شداد).

7. معنى «البَثْنِيّة» في العربية الفصحى

الاسم العربي البَثْنِيّة هو تعريب دقيق للاسم الكلاسيكي باتانيا (Batanaea)، لكنه اكتسب دلالة لغوية عربية أصيلة. فجذر الكلمة (ب ث ن) في العربية يعني الأرض الرخوة اللينة الخصبة، كما في قولهم: «البَثْنُ من الأرض: السهل الرخو المنخفض»، وجمعه بُثون. وهذا الوصف ينطبق تمامًا على طبيعة المنطقة الواقعة بين جبل العرب وسهل حوران، حيث الأرض المنبسطة الخصبة الغنية بالماء. وهكذا أصبحت البَثْنِيّة في الاستعمال العربي الجغرافي مرادفة لـ الأرض السهلة المروية، وهو وصف دقيق للطبيعة الزراعية الخصبة التي اشتهرت بها باتانيا منذ العصر الكلاسيكي وحتى اليوم. ومن ثمّ، فإنّ البَثْنِيّة = باتانيا في الدلالة التاريخية والجغرافية، مع إضافة بُعد لغوي عربي يعكس طبيعة الأرض لا مجرد اسمها القديم.

8. التفسير اللغوي-الثقافي

القلب الصوتي (ث/ت → ش) لا يفسر فحسب تطوّر الكلمة، بل يوضح التمازج بين اللهجات العربية الشمالية والكنعانية الغربية في المنطقة الممتدة من دمشق إلى حوران والجولان. وقد أشار عدد من علماء النقوش السامية (Cross, Healey, Cantineau) إلى أن النقوش النبطية المتأخرة في جبل العرب تظهر تأثيرًا كنعانيًا في بنية الأسماء، ما يعني أن التحوّل الصوتي كان قائمًا فعلاً في اللهجات المحلية. إذن، ليس من المستغرب أن ينتقل اسم «باتانيا» الإيطوري إلى العبرية بصيغة «باشان»، عندما جرى تبنّيه ضمن نص ديني كُتب في سياق لغوي كنعاني متأخر.

وفي الختام تُظهر هذه المقاربة أنّ باشان التوراتية ليست اسماً تاريخياً موغلاً في القدم كما توحي النصوص، بل منتج لغوي –سياسي ينتمي إلى زمن متأخر؛ لزمنٍ أُعيد فيه تشكيل الجغرافيا الدينية لتبرير التوسّع الحشموني على حساب الإيطوريين والعرب الشماليين.

إنّ باتانيا الإيطورية — الواقعة بين جبل حوران والجولان واللجاة — تمثّل الامتداد الحقيقي لما سمّاه النص التوراتي لاحقًا «باشان». والتحوّل من باتانيا إلى باشان ليس إلا انعكاسًا لغويًا لذلك التحوّل السياسي والثقافي الذي شهدته سورية الجنوبية عند التقاء العالمين العربي والهلنستي. وهكذا يمكن القول إنّ دراسة كلمة واحدة، مثل «باشان»، تكشف شبكة معقّدة من العلاقات بين اللغة والهوية والجغرافيا والسلطة في تاريخ المشرق القديم.