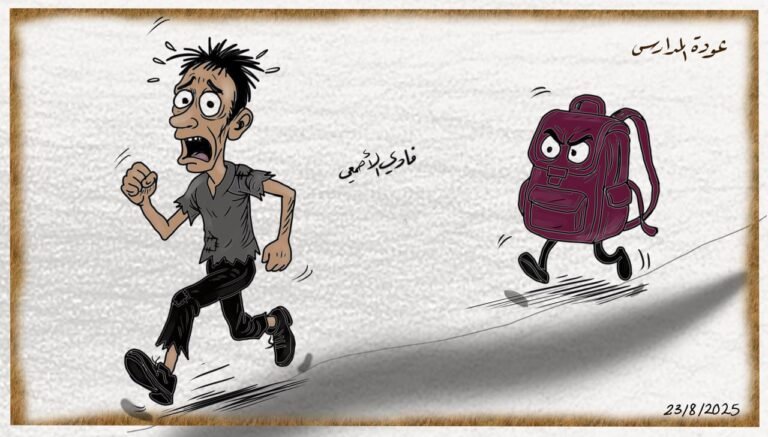

يقولون إن “المدرسة بيتٌ ثانٍ للطفل”. صحيح… لكن في القنيطرة البيت الأول نفسه يعيش على هامش الحرب والبرد والغلاء. ومع اقتراب موسم المدارس، تتحوّل كثير من بيوت القنيطرة إلى غرف طوارئ: الأب يفتش في جيوب لا تحمل سوى الغبار، الأم تقلب صناديق المساعدات القديمة بحثاً عن حقيبة تصلح للترقيع مرة أخرى، والطفل يسأل بعفوية: “هل أذهب إلى المدرسة بالكتاب، أم أكتفي بالدفتر الذي امتلأ نصفه العام الماضي؟”.

في القنيطرة، القرطاسية ليست مجرد أدوات مدرسية، بل صارت “مقتنيات ثمينة”. الدفتر يُعامل كأنه قطعة أثرية، والقلم يُعطى للطفل مرفقاً بتعليمات صارمة: “اكتب بخط صغير… لا تضيّع الحبر على الرسوم”. أما اللباس المدرسي، فقد تحوّل إلى معيار طبقي: من استطاع شراءه جديداً فهو أشبه بمن فاز باليانصيب، ومن اكتفى بلباس مهترئ أو “مُرمّم” فهو في عداد الواقعيين جداً.

الأب يقف أمام المكتبة كما يقف أمام جدار عالٍ: يقرأ الأسعار، يتنهد، ثم يبتسم ابتسامة يائسة وهو يهمس: “ربما في الموسم القادم… أو عندما تنخفض الأسعار مثلما تنخفض درجات الحرارة في الجولان”.

المفارقة أن المدرسة تطلب من التلميذ أن يكون “مستعداً للتعلم”، بينما لا أحد يطالب الحكومة أن تكون “مستعدة للتعليم”. كيف يتعلم الطفل الحساب وهو يشاهد والده يقسم راتباً لا يتجاوز ثمن حقيبة بين الخبز والمازوت ورسوم النقل؟

هكذا يبدأ العام الدراسي في القنيطرة بدرس حي في الكوميديا: الطفل يتعلم أن الطباشير يمكن أن يُشترى بالدين، وأن الحقيبة يمكن أن تصمد أكثر من عمر البيت المهدّم، وأن شعار “العلم نور” صحيح… لكن للأسف، النور مقطوع هنا أيضاً.

- مهدي القعيد